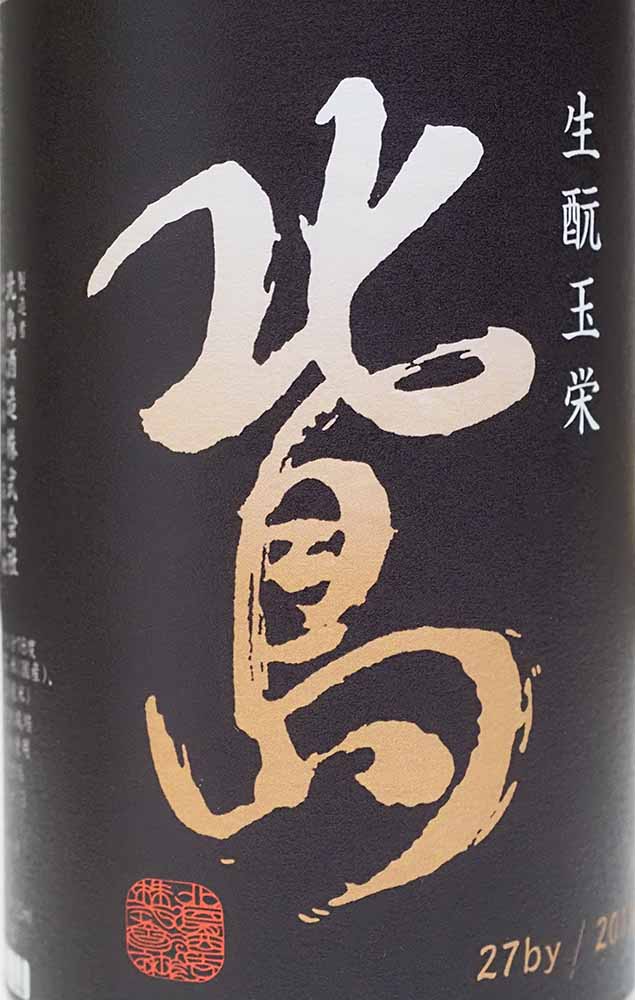

四合瓶でさりげなく置かれていた北島酒造の熟成酒だ。北島のラインナップの多くを仕入れている酒販店ではないが、興味深いモノを並べてくれるトコロがあって、時々通りすがりに立ち寄る。

もう、北島を買うならココ!と決めている。静岡県東部のお店だ。

熟成酒だけあって、色は枯れていた。そして老香はもれなくある。だが面白いコトに老香というのも好ましいモノと不快なモノがあって、それがどうしてそ~なるのか、成分的にはど~なのかは知らん。マメに調べるほど若くはない。

要するに、好ましいモノは美味いと感じ、不快なモノを美味いと感ずるワケがない。そしてその違いは結局のトコロ・・・造り。そして保管。そういうコトだろう。

でも・・・最近は知らんが、30年位前の話になるが、純米蔵として知る人ぞ知るコトとなった埼玉県の「神亀」の熟成方法は、信じられないほどラフだったと聞く。それがあの「ひこ孫」の香味を生んだ。勿論、コレは苦手とする意見も多かったけれど、根強いファンもいた。好き嫌いがはっきりと線引きされる酒だった。

そしてこの北島も、なかなかインパクトのある熟成感に達していた。だが、センスいい香味だったなぁ。濃醇の部類だが酒米が玉栄ならではの酸が効いて重たくならない。気づくと瓶内の酒が僅かになっていた。

つまり、かなり危険な酒として分類されるモノだ。

ゴルゴンゾーラとも相性がヨカッタことから、ワガハイは食す機会がなかなかないものの、滋賀県といえばニゴロブナで作る鮒寿司!これとの相性も素晴らしいのかもしれない。

もっとも30代の頃にお土産の鮒寿司ではトイレのお世話になった。ただそれは食中毒のようなコトではなく、発酵微生物の活性が強すぎたのが原因だったと思う。症状が収まれば、極めて体調は快適だったから。

まあ・・・微妙だ。トイレ覚悟で鮒寿司を食べるというのも・・・ソコまでして食べるか?

あの時は、一度に大量に食べ過ぎたのだろうか?ホントウは現地で指南役を探した方がイイのかもしれない。

我家の食環境でも楽しめた北島だったが、コレはきっと現地流のディープな世界でこそ、強烈なパフォーマンスを発揮するに違いない。

では、再び購入するか?と問われれば、また見つけたら買うだろう。

これまた熟成の「甲州」。我家的にはマイドお馴染みの新巻葡萄酒株式会社のワインだ。だが、マイドのものとは一線を画す。

とにかく2016ヴィンテージだ。

色は北島の熟成酒と同じく、枯色が加わっていた。そしてフレッシュさはない。そこに熟成香が生まれていた。まあ、好感度の高い香りだから熟成香というのであって、老香と言えばそうなのだが・・・快適で穏やかで美味。

美味いと感じれば、それでイイんである!

そして別に悪酔いしたワケでもない。

結果が全てである。

これもまた、山梨に出かけたら購入するだろう。

日本酒の場合は原料が米だけに貯蔵がきく。そして何らかのアクションがなければ発酵には至らない。それはつまり・・・麹を作るコトなんだが。麹とはつまりデンプンを分解して単糖類・二糖類にして果実化したものである。だからある意味、酒蔵の麹室は果物畑的と言える。

という工程を経て、ここからはブドウも麹も酵母さんのお仕事によるアルコール発酵へと移る。人間という動物は酒を造る猿であるから、その猿は微生物の働きを理想的に進める環境を整えていく仕事に従事する。

つまり、これは自然界では猿の都合で造られるワケではないから、大概は腐敗となる。ブドウの実を収穫せずに放置すれば、熟して房は地面に落ちるか、枝で干からびて落ちるかする。あとは地面で土に還っていくのみ。

樹上から地に落ちて土になる・・・その循環で起こる作用を人為的にコントロールしたのが酒蔵やワイナリーで行われている発酵だ。ならば管理下にあって熟成された酒は、徐々に地面に近づいていくものの、それは漸近線を辿るようなものだ。

そんなイメージをしながら酒の香味を楽しむと・・・華やかさとは違った落ち着きの中に、稲やブドウの根が吸い上げた大地のエキスが分かり易くなっているように思う。

ひょっとしたら、酒は人間という猿にとって液肥のようなものか?腸内フローラを潤す堆肥か?そんな勝手なイメージも持ち始めて・・・

適度な美味しい酒の飲酒は、健康にいい!

そういうコトにしてしまおう、と、自分の中では思っている。

勿論、液肥もやり過ぎれば植物は枯れる。腸内フローラも枯れるだろう。

だがついつい、液肥多目の晩酌となるのは・・・やむを得ない。