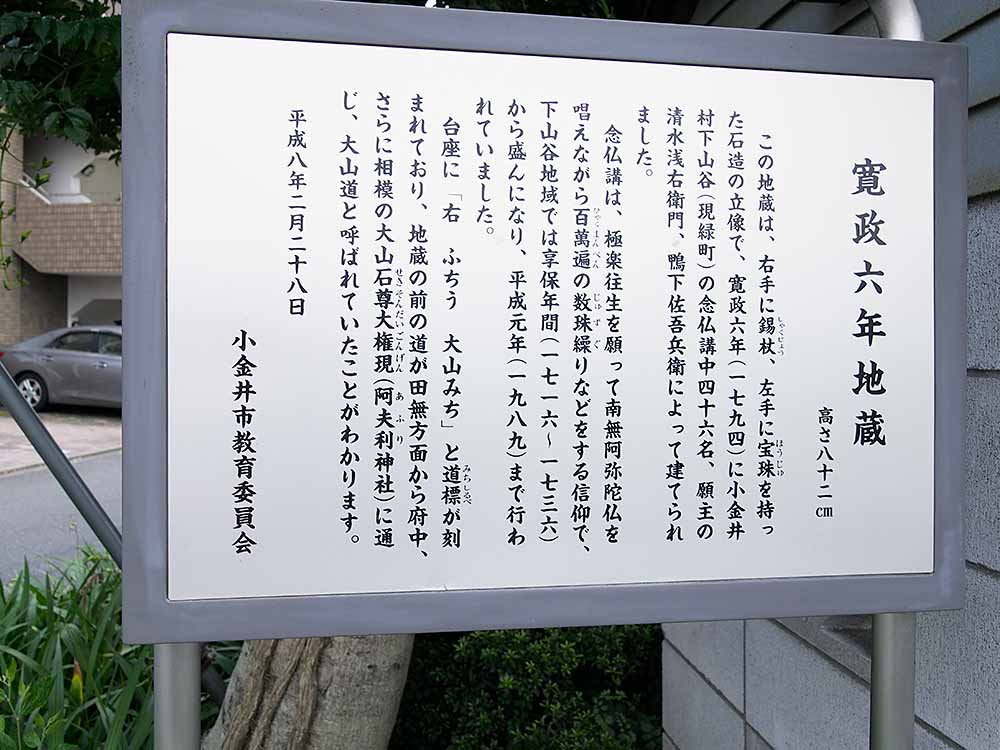

昨日が慌ただしかったので、今日はそのつづきを書く・・・それで画像が重複するんだが、説明板をもう一度以下に示すからねぇ・・・

そして以下に、書き起こしをしたね!いろいろ参考にして下さいませ。

寛政六年地蔵

高さ八十二cm

この地蔵は、右手に錫杖【しゃくじょう】、左手に宝珠【ほうじゅ】を持っ

た石造の立像で、寛政六年(一七九四)に小金井

村下山谷(現緑町)の念仏講中四十六名、願主の

清水浅右衛門、鴨下佐吾兵衛によって建てられ

ました。

念仏講は、極楽往生を願って南無阿弥陀仏を

唱えながら百萬遍【ひゃくまんべん】の数珠繰【じゅずぐ】りなどをする信仰で、

下山谷地域では享保年間(一七一六~一七三六)

から盛んになり、平成元年(一九八九)まで行わ

れていました。

台座に「右 ふちう 大山みち」と道標【みちしるべ】が刻

まれており、地蔵の前の道が田無方面から府中、

さらに相模の大山石尊大権現【せきそんだいごんげん】(阿夫利【あふり】神社)に通

じ、大山道と呼ばれていたことがわかります。

※例によって【 】内はルビですねぇ・・・

ところで・・・

伊勢原の大山って言ったら当ブログの「神奈川の酒を呑んでみるかな・・・その12」2020年5月31日”菊勇”の蔵、吉川醸造株式会社に関わりますな!

さて・・・

こういう説明板っていうのも、木の板にペンキ塗って文字書きされたものや、この”寛政六年地蔵”の説明板のように金属製のもの、そして石板に文字が刻まれたものなどがある。ま、それなりにお金のかかることなので、こういうものを設置するというのは大変、貴重な予算を使って出来ることなわけですな。間違っても落書きするような破損行為はダメですねぇ・・・こういう言われ、っていうのは、一つの共有すべき記憶ですからねぇ・・・こうした記憶を失っていくということは、その地域が痴呆になっていくことを意味しているように、Etsuro1には思われるんですな。文化財は大切に!そしてそうした文化財を実際に守っている方々は、特に管理費などを行政から貰っている訳でもなく、大切にご先祖からのものを引き継がれていることが多いみたいですぞ。とにかく管理されておられる方々にも感謝を忘れず、大切にしよう。

酔っ払いのワガハイだが、文化財を大切にすることは、酒文化を大切にすることと同じだと思っているんだな。

さて、もう一枚画像を・・・

お地蔵さんの補修跡もわかるね。

興味のある方は、くれぐれもマスクいつでも着用可能な準備のうえで、かつ熱中症に注意で見に行って下さいな。道が決して広いわけではなく、車の往来もソコソコあるので、密集しないようにお願いしますだ!(まあ、密集するほど見にいくこともないかな?)